Enlace: https://www.atapuerca.org

El pasado 20 de junio dio comienzo la 47ª campaña de excavaciones en los

yacimientos de la sierra de Atapuerca, bajo la dirección de Juan Luis

Arsuaga, José Miguel Carretero, María Martinón-Torres, Marina Mosquera,

Ignacio Martínez, Alfonso Benito y Andreu Ollé. A lo largo de varias

semanas, más de 300 investigadoras e investigadores han trabajado,

distribuidos en tres turnos, en los siguientes yacimientos: Sima del

Elefante, Galería, Nivel TD3 y Nivel TD6 de la Gran Dolina, Penal, Cueva

Fantasma, ─todos ellos ubicados en la Trinchera del Ferrocarril─; Cueva

de El Mirador; asentamiento al aire libre Castrillo Base Aymerich; en

los yacimientos de Cueva Mayor: Portalón, Sima de los Huesos y Galería

de las Estatuas (interior y exterior); así como en el lavado de

sedimentos a orillas del río Arlanzón, a su paso por Ibeas de Juarros

(Burgos).

Desde 1978, el Equipo Investigador de Atapuerca (EIA) ha trabajado de

forma ininterrumpida en estos yacimientos, contribuyendo de manera

fundamental al conocimiento de nuestros orígenes. Un año más, las

excavaciones han sido financiadas por la Junta de Castilla y León, y han

contado con la participación activa de la Fundación Atapuerca, así como

con el apoyo de sus patronos y colaboradores. Además, el equipo se ha

alojado en la Residencia Gil de Siloé, en la capital de Burgos, gracias

también a la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de la

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Los participantes en las excavaciones pertenecen principalmente a los

centros de investigación incluidos en el Proyecto Atapuerca: Centro

Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), Institut

Català de Paleoecologia Humana i Evoluciò Social (IPHES-CERCA), Centro

Mixto Universidad Complutense de Madrid – Instituto de Salud Carlos III

de Evolución y Comportamiento Humano (UCM - ISCIII), Universidad de

Burgos (UBU), Universidad Rovira i Virgili (URV), Universidad de Alcalá

(UA), Universidad de León (ULE), Universidad de Zaragoza (UNIZAR),

Universidad del País Vasco (UPV) y la Universidad Isabel I (UI).

Además,

en el marco de la proyección internacional del proyecto, cabe destacar

la participación de varios estudiantes internacionales. Entre ellos,

destacan algunos cuya incorporación ha sido posible gracias a convenios

firmados por la Fundación Atapuerca, como es el caso de estudiantes del

National Museum of Georgia, así como de la Universidad de Buenos Aires

(UBA), en este último caso en colaboración con la Universidad de Alcalá

(UA).

La Fundación Atapuerca ha vuelto a participar activamente en la

campaña de excavación como lleva haciendo de forma continuada desde hace

ya 26 años. A lo largo de este tiempo, su papel ha evolucionado hasta

convertirse en un elemento imprescindible para el buen desarrollo de los

trabajos de campo. Tal y como reconoce el propio EIA, hoy en día

resulta impensable una campaña sin la participación activa de la

Fundación.

Su contribución ha sido determinante tanto en términos

cualitativos como cuantitativos, lo cual ha permitido al equipo

investigador centrarse plenamente en el trabajo de campo, al tiempo que

ha facilitado la ampliación de la duración de las campañas, el número de

participantes y los yacimientos excavados. Buena parte de las personas

que actualmente dirigen o coordinan los trabajos arqueológicos han

recibido ayudas de investigación concedidas por la Fundación, lo que

subraya su papel estratégico en la formación de nuevas generaciones de

científicas y científicos.

Entre sus principales funciones se encuentran la organización y

logística de las campañas, la gestión de la documentación, la

comunicación y la coordinación institucional, así como la aportación de

recursos económicos complementarios a la financiación principal, que

corre a cargo de la Junta de Castilla y León.

Los resultados más destacados de la campaña en cada uno de los yacimientos pueden consultarse en la página de la Fundación Atapuerca.

---Sima del Elefante:

Los resultados de la campaña de

excavación de 2025 en Sima del Elefante han sido muy positivos. Se han

alcanzado dos grandes objetivos que inicialmente habían sido planteados.

En primer lugar, se han continuado excavando la zona superior del nivel

TE7, en donde apareció el fósil humano denominado “Pink” en 2022. Esta

intervención ha permitido descubrir numerosos restos de fauna y

herramientas líticas. En lo relativo a la fauna destaca el hallazgo de

restos de caballo, gamo, castor, oso y restos en conexión anatómica de

un pequeño carnívoro. La industria lítica descubierta en TE7 durante

esta campaña incluye 6 pequeñas lascas talladas con diversas rocas

(cuarzo, sílex cretácico y cuarcita), así como un canto rodado de caliza

con diversas extracciones. Estos hallazgos nos permitirán conocer mejor

las estrategias de subsistencia de los homínidos que ocupaban la sierra

de Atapuerca hace aproximadamente 1,3 millones de años.Por otra parte, se ha culminado la

excavación de un sondeo iniciado en 2019 con el objetivo de localizar la

base de la secuencia sedimentaria de Sima del Elefante. El pasado año

se encontró en este sondeo un par de cantos que podrían corresponder a

una antigua terraza del río Arlanzón. La continuación del sondeo durante

la campaña de 2025 ha permitido confirmar la existencia de esta terraza

fluvial, que podría correlacionarse con la terraza identificada en el

interior de Cueva Peluda.

---Galería.

La campaña de 2025 en Galería se ha

centrado en la excavación de la Subunidad GIIb, con una antigüedad de

unos 300 000 años. Los trabajos han proporcionado más de 1300 restos

faunísticos y una colección de 40 herramientas líticas. Entre la fauna

recuperada dominan los restos de ciervos y de caballos, así como de

bisontes, tanto infantiles como adultos. En esta campaña, destaca la

recuperación de un molar de Cercopithecidae, atestiguando, por primera vez en Galería, la presencia de macaco. Las herramientas líticas recuperadas

fueron elaboradas en una amplia variedad de materias primas (sílex

neógeno y sílex cretácico, cuarzo, cuarcita y arenisca). Junto con

lascas y percutores, se han recuperado instrumentos retocados de tamaño

pequeño y mediano, como raederas y denticulados. Los resultados obtenidos sugieren que

los grupos humanos utilizaron Galería como un lugar de aprovisionamiento

de recursos animales, aprovechando los animales caídos a través del

conducto vertical que funcionó como trampa natural. Los homínidos

consumieron in situ parte de los nutrientes, como sugieren las

evidencias de fracturación para consumo del tuétano. Sin embargo, la

principal actividad estaba encaminada a eviscerar, descarnar y

desarticular las carcasas para facilitar su transporte fuera de la

cavidad.

---Gran Dolina TD3

A lo largo de 2025 se han logrado

avances significativos en la excavación del nivel TD3 de la Gran Dolina,

considerado el primer nivel fértil de la secuencia estratigráfica de

este importante yacimiento. Los trabajos de excavación realizados en

esta campaña han aportado nuevas evidencias y hallazgos que contribuyen

significativamente a los estudios sobre la historia geológica y

paleoambiental del yacimiento. Tras un evento catastrófico que provocó

el colapso de grandes bloques del techo y las paredes, la cueva habría

quedado anegada. Estos bloques fueron recubiertos por una capa

estalagmítica con formas de precipitación tipo "coliflor", típicas de

ambientes subacuáticos. Posteriormente, con la apertura de la cavidad al

exterior, la cueva funcionó como una trampa natural: los animales caían

al interior y quedaban atrapados en pozas y charcas, formando lo que

hoy conocemos como el nivel TD3.

En este nivel se han recuperado restos

de grandes mamíferos que habitaron la Sierra de Atapuerca hace cerca de

un millón de años, testimonio de la notable biodiversidad de la época.

Se han hallado tanto individuos jóvenes como adultos seniles de

herbívoros como caballos, rinocerontes, bisontes y diversos cérvidos.

Entre estos últimos destacan dos especies de ciervos gigantes: el

Eucladoceros y el Megaloceros. Algunos restos se encuentran en

asociación anatómica, lo que sugiere que los animales murieron y se

descompusieron in situ tras caer en la cueva. También se han identificado restos de

carnívoros, incluyendo félidos, cánidos y osos. Estos últimos podrían

haber accedido al interior a través de galerías secundarias durante

periodos de hibernación, falleciendo en la cueva.

Entre los hallazgos más destacados de

esta campaña figuran un impresionante cráneo completo de jaguar europeo

—clave para futuros estudios paleontológicos—, una mandíbula casi

completa de un antepasado del lobo, así como varias mandíbulas de

caballo, escápulas, metápodos y falanges de ciervo gigante, restos de

bisontes y rinocerontes. Y, cómo no, restos de osos: tanto de individuos

infantiles como de ejemplares seniles, que siguen aportando valiosa

información sobre una especie descrita en Atapuerca como posible

antecesora de los osos de las cavernas. Estos hallazgos refuerzan la importancia

del nivel TD3 para comprender los ecosistemas del Pleistoceno en Europa

y subrayan el valor excepcional del yacimiento de la Gran Dolina en el

estudio de la evolución faunística y ambiental de la región.

---Gran Dolina TD6

La campaña de 2025 ha dado continuidad a

la tercera fase de excavación en la unidad TD6 del yacimiento de Gran

Dolina, iniciada hace dos años. Se trata de la unidad que contiene el

conocido Estrato Aurora (TD6.2), donde, en dos periodos anteriores

(1994-1997 y 2003-2011) se pusieron al descubierto los restos de un

campamento de hace 850 000 años. En él aparecieron alrededor de 180

fósiles humanos junto a una gran cantidad de restos de ciervos,

caballos, bóvidos y otros animales, así como un conjunto de herramientas

de piedra que habían sido producidas, utilizadas y abandonadas en el

lugar. El estudio de estos fósiles permitió documentar el evento de

canibalismo más antiguo conocido hasta el momento y, por otra parte,

puso de manifiesto una combinación de rasgos anatómicos que llevó a la

propuesta, en 1997, de la nueva especie Homo antecessor.

Los trabajos de este año han continuado

centrados en excavar el techo de la unidad (denominado TD6.1). En él, se

ha documentado una letrina de hienas, con más de 1300 coprolitos (heces

fósiles) de este carnívoro, lo cual aporta una singular y valiosa

información paleoecológica sobre el momento en el que se dejó de usar la

cueva como campamento. En contacto con la capa de coprolitos,

además de algunos huesos de animales, están apareciendo instrumentos de

piedra realizados en diferentes materias primas, y un nuevo conjunto

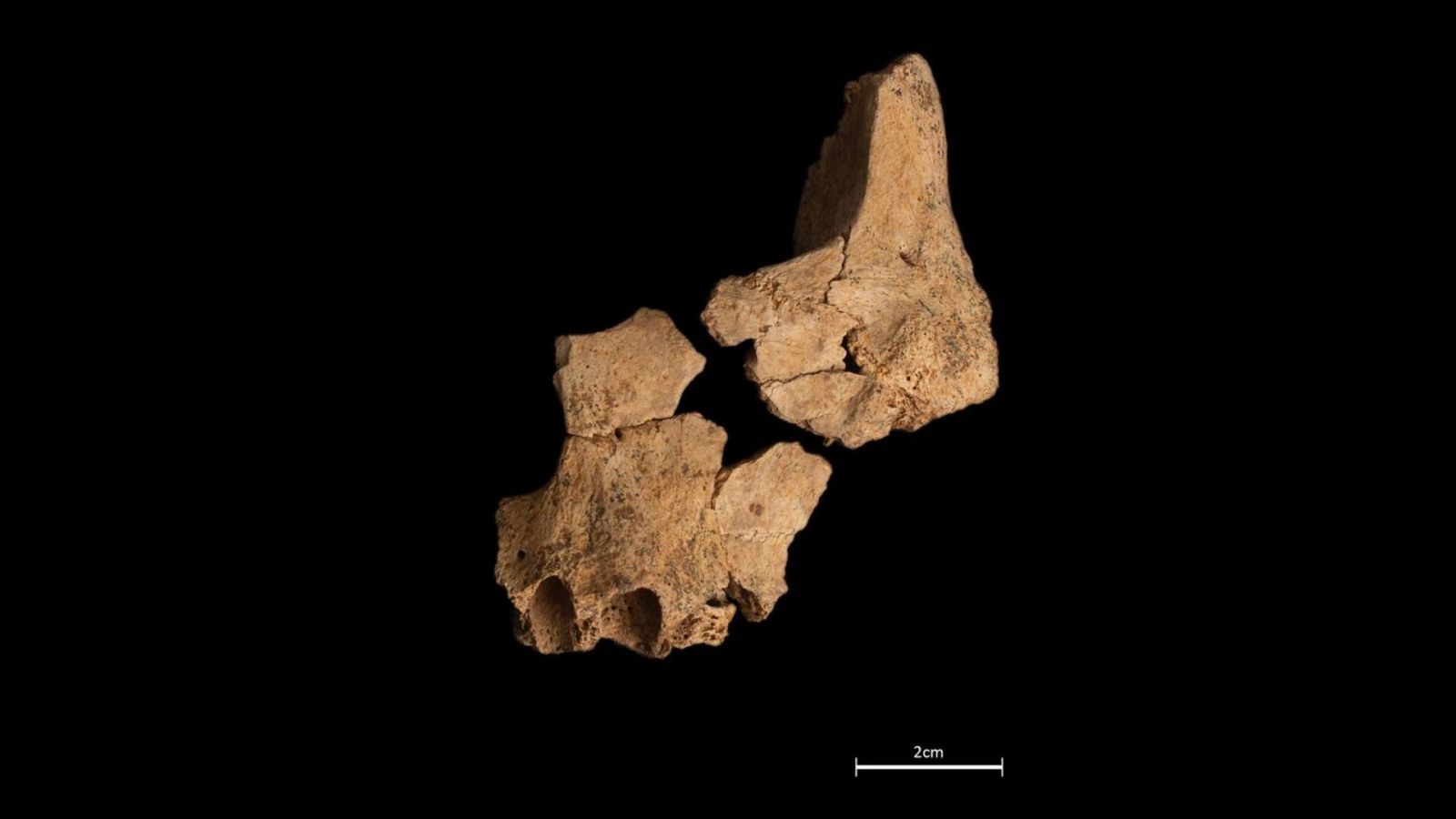

compuesto por 10 fósiles de Homo antecessor. En primer lugar, contamos

con 2 dientes, que han permitido identificar un nuevo individuo, un

adulto joven. Además, tenemos 3 nuevas vértebras, una falange del dedo

índice, un fragmento de costilla, y tres fragmentos de huesos de las

extremidades. Algunos de estos restos presentan huellas de carnicería en

forma de marcas de corte e impactos de percusión derivados de su

fracturación para el aprovechamiento de la médula ósea. En definitiva,

se trata de nuevas muestras de las prácticas caníbales registradas en

TD6. Entre ellas, llama la atención un fragmento de la segunda vértebra

cervical o axis de un individuo infantil (de entre 2 y 4 años), que

presenta unas marcas de corte derivadas de la separación de la cabeza

del tronco. Los resultados de esta campaña dan fe

del riquísimo contenido fosilífero de TD6, con ya 200 fósiles humanos y

auguran unas excelentes campañas para los próximos años. Todo ello, sin

lugar a dudas, refuerza el interés de la comunidad científica

internacional por la investigación realizada por el EIA.

---Penal.

El yacimiento de Penal constituye una

acumulación sedimentaria estrechamente relacionada con la de Gran

Dolina, hasta el punto de poder considerarse parte del mismo depósito,

actualmente dividido en dos por la construcción de la trinchera del

ferrocarril a finales del siglo XIX. Si bien en estos momentos se está

trabajando en el análisis de muestras para datación por Resonancia

Paramagnética Electrónica y Luminiscencia, el hallazgo de la musaraña

Dolinasorex glyphodon en sus niveles superiores reforzaría la hipótesis

de que toda la secuencia pertenece al Pleistoceno inferior, es decir,

anterior a los 780 000 años.

Durante esta campaña se han excavado

niveles de diferente antigüedad. Los depósitos más fértiles se

concentran en la zona próxima al corte de la trinchera, lo que dificulta

su acceso. Por ello, y para intervenir en estas áreas, se utilizó

durante una semana un brazo articulado elevado, que permitió recuperar

materiales prácticamente aflorantes en superficie, correspondientes al

conocido como nivel TP1. En una superficie de apenas cinco metros

cuadrados, TP1 ha proporcionado una docena de piezas de industria lítica

elaboradas sobre cinco tipos distintos de materias primas: destacan la

cuarcita y la cuarzoarenita, aunque también se han identificado útiles

en sílex, caliza y arenisca. Esta notable diversidad de materias primas

constituye un patrón característico de la especie Homo antecessor,

considerada generalista al aprovechar prácticamente cualquier recurso

disponible para la fabricación de herramientas.

Respecto a las cadenas de producción, se

han documentado cantos de arenisca posiblemente estallados al ser

golpeados contra huesos, así como varias lascas, dos de ellas retocadas.

Entre estas últimas destaca un denticulado de excepcional factura,

realizado sobre una lasca de cuarcita, que presenta varios

levantamientos dorsales paralelos, indicativos de una talla organizada

del núcleo. Todos estos elementos refuerzan la similitud de este

conjunto con la industria atribuida a Homo antecessor, por lo que todo

apunta a que podríamos estar excavando una extensión de TD6 al otro lado

de la Trinchera, en las proximidades de la antigua entrada de la cueva.

En la zona interior del yacimiento,

concretamente en el sector conocido como Titanic, se han excavado

niveles inferiores y, por tanto, más antiguos. En los niveles TP6 y TP9

se han recuperado algunos restos de fauna, entre los que destacamos el

hallazgo de dientes de oso, lo que confirma el elevado potencial

estratigráfico del yacimiento. Se estima una secuencia de hasta ocho

metros de sedimentos fértiles, lo que justifica su excavación

sistemática en futuras campañas.

---Cueva Fantasma.

En Cueva Fantasma la excavación se sigue

desarrollando en los sectores del yacimiento, el sondeo del sector de

entrada de Cueva Fantasma (CF), cuyo tramo superior documenta niveles de

ocupación de los neandertales, y en el sector interno o Sala Fantasma

(SF), vinculado a un cubil de hienas. En el sector de entrada de Cueva

Fantasma se intervenido en el nivel CF24, de entre 70-100 mil años de

antigüedad aproximada. Este nivel, ha aportado un interesante conjunto

de útiles líticos entre los que se han identificados raederas y puntas,

así como pequeños restos de talla, de sílex, cuartita y arenisca,

elaborados con el método de talla Levallois (Paleolítico medio).

Entre los restos faunísticos destaca la

acumulación de caballos, con restos pertenecientes a vértebras y

articulaciones de las patas y de caballo. Estos huesos presentan marcas

de actividad humana (como la fractura para la extracción de médula

ósea). La industria lítica y los huesos

intervenidos confirman a este sector como el área de mayor actividad de

los neandertales en la cueva, pero sus visitas en esta zona son muy

esporádicas. En el sector de Sala Fantasma, situado

en la parte interna de la cueva y el de mayores dimensiones del

yacimiento, se ha intervenido en los subniveles SF30A y SF30B. En el

área contigua al sector de entrada, se ha excavado la zona vinculada a

una antigua charca, en donde aparece una importante acumulación de

restos de caballos, sin ningún tipo de marcas. Por su parte el sector

más profundo, un cubil de hienas, contiene una gran acumulación de

restos de caballos y ciervos, así como un gran bóvido, consumidos,

roídos y muy alterados por las hienas. También se han recuperado huesos

de hiena, león, entre otros carnívoros. Esta superficie es la más

moderna de las tres, pudiendo tener una antigüedad aproximada de unos 50

mil años.

Por último, en el sondeo estratigráfico

situado en tramo inferior de CF, la intervención de 2025 ha profundizado

en el nivel CF19, y CF 18, destaca la presencia de numerosos coprolitos

de hiena gigante (Pachycrocuta) así como restos de herbívoros,

desatacando una cornamenta de ciervo (Dama dama), vinculados en el

Pleistoceno inferior, en torno al millón de años.

---Cueva de El Mirador.

Esta campaña la excavación en la cueva

de El Mirador se ha llevado a cabo durante tres semanas, con un equipo

de diez personas, profundizando en los sondeos abiertos en ambos lados

de la cavidad. Se han excavado niveles del neolítico antiguo, con una

antigüedad de cerca de 7000 años, ricos en restos de fauna,

predominantemente doméstica, y de cultura material, principalmente

cerámica e instrumentos líticos y óseos. Asimismo, se han recuperado restos de

plantas carbonizadas entre las destacan semillas de cereales y bulbos.

Estos restos forman parte de las actividades domésticas y de gestión del

ganado de los grupos que practicaban la ganadería y la agricultura en

este entorno.

Tal y como ya habíamos destacado en la

campaña anterior, han continuado apareciendo restos de calizas con

pigmentos que podrían corresponder a pinturas realizadas en las paredes

de la cueva. Este año destaca el descubrimiento de un fragmento de

caliza con una serie de trazos realizados con pigmento negro,

probablemente carbón. Durante la campaña se ha implementado un

nuevo protocolo, que permite canalizar de manera más precisa los

diferentes análisis de microrrestos arqueobotánicos y de química

analítica que se realizan sobre las superficies de las cerámicas y

materiales líticos con posterioridad, en el laboratorio. Entre estos

restos se identifican, sobre las paredes internas de las cerámicas,

residuos del denominado “socarrat” que evidencian restos de comida. Con

la combinación de la química analítica y el análisis de los residuos en

las cerámicas obtenemos información más exacta sobre qué ingredientes se

cocinaban.

---El Portalón de Cueva Mayor.

En El Portalón de Cueva Mayor, desde el

año 2014 se está excavando en dos áreas distintas, una correspondiente a

momentos de la Edad del Bronce y otra al periodo Neolítico antiguo. Dentro de la cultura material recuperada

en los niveles neolíticos, datados alrededor de hace 7300 años, se

encuentra un área de actividad centrada en la realización de decenas de

fuegos/hogares para, por ejemplo, el procesado de comida o el

tratamiento térmico del sílex a la hora de tallarlo. Entre los animales

consumidos destaca la gran abundancia de restos de caballos salvajes, lo

que demuestra una gran dependencia aún de la actividad cinegética de

estas primeras poblaciones neolíticas, aunque complementen la dieta con

el consumo de animales domésticos como ovejas, cabrás y vacas. Además,

se encuentran también útiles en hueso como punzones y agujas, algunos

elementos de adorno como cuentas de conchas marinas, además de

abundantes fragmentos de cerámicas, algunas finamente decoradas. Se han

encontrado también abundantes herramientas en piedra como pequeñas

láminas de sílex, percutores, molinos, hachas pulidas, etc.

Del conjunto de cultura material

correspondiente a la Edad del Bronce, e un nivel entre 3300 y 3600 años,

se puede destacar la excavación de un nivel muy rico en restos

arqueológicos, con abundantes hogares y una importante cantidad de

fragmentos óseos y cerámica lisa junto a otros decorados y de fina

factura. La industria lítica está representada por abundantes fragmentos

de sílex, cuarcitas y areniscas. La fauna doméstica está representada

por ovicaprinos, cerdos y algunos restos de caballo, y la salvaje sobre

todo por ciervos y corzos. Como novedad de este año, durante el triado

de los materiales recuperados en el proceso de flotación en el río, se

han encontrado restos de ratón doméstico - Mus musculus – en

estos niveles, lo que podría representar la presencia más antigua de

esta especie registrada hasta ahora en la Península Ibérica.

---Sima de los Huesos.

En la Sima de los Huesos se han empezado a excavar dos nuevos cuadros,

lo que hace que el hallazgo de fósiles humanos se demore. La secuencia

es siempre la misma. Arriba del todo quedan restos de los sedimentos

revueltos por décadas de remociones de aficionados anteriores al

proyecto de excavación científica de Atapuerca. Por debajo del nivel

revuelto hay un nivel con abundantes fósiles de oso y sin restos

humanos. Y más abajo todavía está el nivel que contiene los fósiles

humanos. En esta campaña se ha llegado al nivel de los fósiles de oso, y

se ha hallado un fósil humano que corresponde al metatarso del pie.

---Galería de las Estatuas Exterior.

El yacimiento de Galería de las Estatuas

Exterior (EE) está enclavado en la ladera suroccidental de la sierra de

Atapuerca, justo por encima del yacimiento de la Sima del Elefante. Se

comenzó a excavar en la campaña de 2020 y constituye una antigua entrada

de cueva, hoy colmatada de sedimentos, que daba acceso a la Galería de

las Estatuas de la Cueva Mayor. En EE se han descubierto dos niveles con

ocupación humana. El más antiguo ha proporcionado cuatro bifaces que

sugieren una antigüedad superior a los niveles excavados en el

yacimiento de Galería de las Estatuas interior (alrededor de 110 000

años) y equivalente a los niveles superiores de la Sima del Elefante y

del nivel TD10 de la Gran Dolina. Por otro lado, el nivel con ocupación

humana más moderno está caracterizado por la presencia de industria

lítica de tipo musteriense, la propia de los neandertales.

Durante la campaña de 2025 se ha

intervenido en el nivel superior del yacimiento que corresponde a un

momento de ocupación por los neandertales. Se han recuperado más de tres

centenares de piezas de industria lítica de diferentes tamaños entre

las que destacan algunos núcleos que fueron trabajados hasta su

agotamiento para la extracción de lascas preformateadas. Estos núcleos

son piezas especialmente interesantes, pues permiten a los especialistas

reconstruir la estrategia empleada por los neandertales para la

extracción de dichas lascas. Destaca también la poca presencia de restos

de fauna fósil, lo que sugiere que el nivel excavado en esta campaña

puede ser interpretado como un taller en el que se elaboraban las piezas

de industria que serían empleadas en otros lugares y no como una

ocupación intensa para el consumo de fauna.

---Galería de las Estatuas Interior.

En Galería de las Estatuas Interior se ha ampliado la excavación tres

cuadros por el lado en el que aparecieron dos fósiles humanos de

neandertales en campañas anteriores. La ampliación de la excavación

obliga a levantar una gruesa costra estalagmita. El nivel superior de la

estratigrafía, por debajo del suelo estalagmitico, corresponde a la

etapa final del cierre por colmatación de la boca de la cueva y tiene

pocos restos arqueopaleontológicos. Ya se ha excavado en los tres

cuadros este nivel pobre y se trabaja en uno mucho más rico, aunque

todavía por encima de las cotas de los fósiles humanos. Entre los

numerosos restos encontrados destaca una falange de león, especie que

todavía no había sido encontrada en el yacimiento.

---Asentamiento al aire libre Aimercih.

Durante esta campaña se ha continuado

con el trabajo en uno de los asentamientos al aire libre del entorno de

la Sierra. Concretamente en el sitio denominado Aymerich, situado en la

Base Militar Cid Campeador, este asentamiento se localiza en un depósito

de arroyada conservado en la ladera norte del valle del Arlanzón, desde

donde se divisa la vega del río y está atravesada por un estrato

terciario con grandes bloques de sílex que proporcionaba un filón de

materia prima para la industria de las poblaciones paleolíticas.

Este sitio se abrió el año pasado,

recuperándose gran cantidad de material. Este año un equipo de 9

personas han continuado los trabajos, abriendo una cata nueva para

estudiar la estratigrafía del lugar y el conjunto de herramientas

líticas que alberga. Como resultado de estas dos campañas se han

recuperado más de 3000 piezas de sílex neógeno que parecen delatar otra

ocupación neandertal al aire libre, que junto con las otras estudiadas

estos últimos 20 años conforman el paisaje habitado por estos grupos

desde hace cien mil años hasta hace unos 40 000.

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fe2b%2F1f0%2Fa1c%2Fe2b1f0a1c956b9110723b316aa7b1f4d.jpg)